十年的执着追求 十年的风雨砥砺

学院2001-2010年发展规划圆满收官

宣传信息中心主任 刘志仁

2010年即将落下帷幕,历时十年的学院2001年~2010年发展规划正处收官之际。回望这十年的奋斗历程,我们无比欣慰,无比自豪,因为在这幅长卷中,留下许多可圈可点之笔,我们无愧于育英的历史和未来。

科学定位,挥就一幅育英长卷

2001年初,学院制定并通过了学院《2001~2005年发展纲要》,随着学院发展形势的变化和实际情况,2003年10月,在学院董事会的领导下,对《纲要》进行了调整和充实,修订为学院《2001~2010年发展规划》。这是学院建校后的第一个中长期发展规划,也是一所民办高职院校办学历程的艰辛探索。《规划》贯穿了可持续发展的战略思想,为2001年至2010年育英的全面发展定下基调,也为育英事业的长期发展勾画了宏伟蓝图。

《规划》站在全面把握区域态势、行业发展、民办的实际、高职教育的特征、发展的目标的高度,提出学院未来的发展,必须在立足区域实际,适应现代服务业发展的需求,紧贴市场和社会需要,结合民办院校的自身实际,培育自身专业优势,构建体现高职特色的人才培养模式,为社会培养具有优势品质与技能的职业人才。

五个维度的科学定位,教育类型与层次定位:学院实施三年制大专学历高等职业教育;人才培养目标定位:培养全面发展的具有优势品质与技能的高等技术应用性职业人;服务区域定位:立足杭州,面向浙江,融入长三角;服务行业定位:为现代服务业培养生产、经营、管理、服务一线人才;发展目标定位:经过十年努力,把学院建设成为在浙江省内具有广泛影响力的民办高职院校。

学院坚守自己的定位,做到不错位,不越位,不盲目追求一流,脚踏实地做好自己的事。

五个维度的科学定位,让育英人明确了“我是谁”、“我在哪”、“我要往哪”、“我要怎么走”等看起来简单,但很深刻的问题,实质上这是解决育英学院在一个什么样的轨道上运行的问题,可以说《规划》对育英发展的定位作出了历史性贡献。此后的学院每一个年度党政工作要点,都遵循学院发展定位的刚性原则,循序渐进推动学院向着既定目标的前进。

实践证明,这个发展定位是科学的,规划的指导思想是正确的,目标和思路是清晰的,规划和措施的切实可行的,因为在这个规划的引领下,我们所迈出的每一步都是坚实有力,我们所做的每一方面工作都井然有序,因而规划目标的实现和成绩的取得也是必然的。我院的十年发展规划与办学定位符合高职的规律,符合浙江的实际,符合育英的实际。十年规划执行情况总体良好,育英每一年都在向前发展。

职业人模式,高职教育的一大创新

《规划》是首次在正式文件中明确提出“职业人”的理念,也启动了学院“职业人”培养模式构建这一艰巨而复杂的伟大工程。“职业人”作为一种理念的提出,是育英人对高职教育一种本质、独特的认识,是对专业与职业相关性的高度概括,是对培养目标的高度概括。此后学院以高职课程认识上的突破为基础,以人才培养模式的整体设计为核心,紧紧围绕培养现代服务业职业人这一目标的实现,进行不间断的探索和全方位的设计,使各专业“职业人”培养方案日趋成熟,并日益显示了“职业人”培养模式的价值。

学院将现代服务业“职业人”培养模式的研制,作为谋求育英发展的重大举措。每一年的党政工作要点,对之进行全面的部署和统筹,使之成为一个全员参与的大行动,一个上下贯穿、左右联动的过程。十年间,我们成功地构建了“职业人”培养模式,从理论走到了实践,25个专业全面展开,优势品质与技能培养有机互动,使之成为育英的一大特色和亮点,也成为学院的一个核心竞争力,由此引发了学院教育教学一次深刻的革命和飞跃式发展,教育教学质量不断提高。

学院以培养全面发展的具有优势品质与技能的高等技术应用性职业人为根本任务,把进校门的大学生,从职业意识、职业形象、职业道德、职业行为、职业心理、职业知识、职业技术、职业能力、职业体能、职业证书等方面,全时空塑造、全方位转化为社会职业人。

几年来,学院努力探索基于“职业人”培养方案的专业建设思路。各分院、系深入开展围绕专业发展、课程建设、课堂教学、实习实验实训建设等的教学研究,在职业人培养模式改革上有了很大的推进,也提炼了各专业的培养特色,从而也加强了专业建设,人才培养质量全面提升。信息系计算机类专业的“任务驱动教学法”和“以赛促教促学”的教学研究;工商管理系的工学交替、订单式的人才培养模式;民航分院的“2+1”和信息系的生物类专业集中实训的探索;经贸系的顶岗实习;艺术系的实习、毕业设计、就业“一条龙”的教学模式等。学院逐步构建起具有各自特色和竞争优势的各专业的职业人培养模式,努力把专业做强、做优,做出特色,做出竞争力,为培养合格“职业人”服务,为教学服务,为行业服务,为发展学院特色服务。

培养实施方案几年以来成效明显,促进提高了职业人才培养质量水平,学生处于全面发展与优势发展的状态,学院为社会培养了一大批高素质、高技能、受欢迎的人才。“职业人”培养模式的成效在实践中得以验证,使专业建设与课程建设有了科学的评价机制,课堂教学有了正确的导向。“先问会了没有,再问懂了没有”,学生的动手操作能力得到了强化,学生的优势品质得以全面的塑造。我院的“职业人”培养模式的探索受到了2003年12月省教育厅人才培养水平评估专家组的充分肯定,受到了教育部评估专家李志宏、杨应菘的肯定。“职业人”培养模式多次还得到了领导和专家的肯定,省委书记赵洪祝同志给予了高度的评价。“职业人”培养模式无疑是学院在《规划》指导下,所取得的一个硕果。

“走进校门的是大学生,培养出来的是职业人”,已经成为学院核心教育理念,也成为一种育英特色文化的传承。

学生为本,学院赖以生存的战略基础

《规划》提出,“学生是学院生存之本,培养高等技术应用性职业人才是学院一切工作必须紧紧围绕的根本任务”,并提出促进学生全面发展的一系列方针和措施。

十年中,把关爱每一位学生是教职工的天职,凝练育英特色的学生管理模式。学院坚持以“以生为本”的核心教育理念,确立了“关爱、引导、转化、激活”的学生工作方针,始终不渝把育人这篇大文章做好,把社会主义核心价值体系融入到“职业人”培养的全过程。把关爱每一个学生落实在教学过程的每一个环节上,体现在每个教职工的工作实践中,化为育英教职工的自觉行动,切实把教书育人、管理育人、服务育人落在实处。促进全体学生,特别是特殊学生群体的身心与行为健康发展,妥善处理事关学生切身利益的事。针对学生实际采取了“从头到脚、从早到晚、从外到内,从校内到校外,全员化、全时空、全方位育人”的学生管理模式,从学生的实际出发,以服务为核心价值理念,以关爱学生为基础,引导发展为主线,转化进步为过程,激活潜能为目的,把走进校门的大学生,全时空、全方位塑造成全面发展的具有优势品质与技能的合格“职业人”,形成具有育英特色的学生管理模式,铸就了学生的优势品质,学院的学风建设文明建设取得了较大的成效。十年来没有发生一起学生严重刑事犯罪案件,连续八年学生毕业离校不损坏寝室一件物品。学生精神面貌良好,刻苦学习,奋发向上成为广大学生的主流行为。

育英的毕业生得到了社会的广泛认可,毕业生的签约率也由2003年的40%上升到96%以上,并连续6年保持在全省前十名的高位运行。

人才工程,队伍建设不断注入活力

《规划》提出了“以提高师资整体水平为目标,以培养专业学术带头人为重点,扩大‘双师’素质教师和研究生学历比例,采取多形式途径培训进修,建设并形成一支以正副教授为核心,以中青年学术带头人为骨干,结构合理,数量足够的具有良好师德、较好教学水平的师资队伍。同时培养和建设一支适应学校可持续发展的高素质的管理干部队伍”的队伍建设基本思路。

这在当时看来也许是一个不切实际的想法,因为2000年我院的师资队伍中本科学历为87.8%,研究生学历占极少的比例,年轻教师和退休聘用的教师占绝大多数,年轻教师职称以助教为主体。十年过去了,我们的师资结构发生了巨大的变化,副高以上职称人数达33,占教师人数的12.7%,讲师人数达131,占教师人数的50.6%,研究生学历人数达86,占专任教师人数的33.2%。虽然我们还与《规划》提出的预期目标还有较大的距离,但我们是足实前进了一大步。

回过头看,学院领导在当时谋划十年发展时,基于人才建设的迫切性而作出的战略性决策,明知困难重重,还是以极大的勇气和魄力去推进学院的人才工程建设。这对于保障学院下一个十年的可持续发展具有十分重要的意义。

十年来,学院始终树立“人才是学院第一资源”的理念,从“外引内培”两个方面,抓好师资队伍建设。为进一步加强人才建设的力度,学院成立了人才工程建设领导小组,黄纪云董事长亲自担任组长,把人才问题提到了一个战略的高度。“待遇引人,环境感人,情感留人,事业发展人”,近十年共引进中级以上职称以及硕士研究生以上学历教师58名,引进副高以上职称教师15名,壮大了育英的教学实力。

学院把人才建设的重点放在“内培”上,使“学院的发展是在每一个教职工发展基础上的发展”成为全院教职工共识。学院先后出台了《关于教师队伍建设的意见》、《关于教研室主任队伍建设的意见》、《人才建设工程纲要》、《关于实施优秀青年教师培养计划暂行办法》,提出了制订教师职业生涯规划,实行年青教师导师制。每年举办助教研修班,组织开展青年教师教学技能比赛。讲师每年实现“七个一”的措施。开展教师职业教育教学能力评估,促进教师职业教育教学能力的提高以及教学效果的提高。在2010年的职称评审中,我院申报副高职称的8人,其中7人顺利通过省高校高级职称评审委的评审。这是《规划》收官之年人才建设的杰作。

十年来,有4名教师晋升为教授,13名教师晋升为副教授,148名教师晋升为讲师;29名教师完成了硕士研究生学历或学位在职教育;21名教师被省教育厅确定为青年教师培养对象;5名教师被省教育厅确定为国内方位学者;1名教师被省教育厅确定为省级专业带头人;1名教师被省教育厅授予教学名师奖;2名同志被省教育厅授予教坛新秀称号;2个教研室被省教育厅确定为省级教学团队。

学院千方百计促进教师的发展,使教师在育英实现生命价值与职业价值的升华。教师队伍结构日趋合理,基本满足建设高职院校的需要。目前,学院已拥有一支专兼职结合、数量达标、素质较高的师资队伍。

质量立校,教学改革不断深入

《规划》提出了“以改革教育思想和教育观念为先导,树立新的高职教育观,以市场需求为准则,以教学工作为中心,以教学改革为各项改革的核心,以产学研结合为必由之路,规范加强教学管理,积极开展教学活动,突破实践教学环节”,“促进教学质量的可持续提高”的教学改革思路,并提出教学改革和教学科研工作的一系列目标和措施,为学院十年的教学工作的开展勾画出一幅非常清晰的操作流程图。

十年来,以“职业人”培养模式的探索和研究为突破口,对教学工作进行了一场“颠覆性的革命”。而引发这场革命的始于2003年和2007年两次教育思想大讨论。特别是2007年4月开展的主题为“高职的课怎么上”大讨论是具有深远意义的思想革命,这场大探讨引发的高职课“为谁教”、“谁来教”、“教什么”、“怎么教”问题被一次次深化。也拉开了“讲师决战课堂上”战役的序幕,学院成立了教师职业教育教学能力评估委员会,院主要领导,深入“前线”组织战役。评估委员会专家们围绕说课、讲课、答辩、评议四个环节对教师职业教育教学能力进行全面的评估和考核。通过这四个环节的运作,促进教师教育教学能力的提高以及教学效果的提高。3年多来,共有120人次接受了评估,总听课1764节。随着教学改革的不断深入,全院教学工作充满着蓬勃的朝气,学院教学质量的也得以不断提升,学院人才培养的优势已见雏形。

为了推进科研兴校战略,近几年来,学院出台了《“2007教学质量114工程”实施意见》、《科研成果奖励办法(试行)》等方案为了把教科研工作落在实处,学院加强化对教研室管理,学院把2007年定为教研室建设突破年,全力推进教研室的建设与发展,加强教研室对专业教师教学管理,深入开展围绕专业发展、课程建设、课堂教学、实习实验实训建设等的教学研究,提高专业教学质量和人才培养的质量。建立每年暑期举行教研室主任参加的教研室工作研讨会制度,并出台了《教研室主任工作考核办法(试行)》,通过提高教研室主任的素质,提高我院教科研的水平,并带动全院性教科研活动的广泛开展。

学院还加大了院级课题的立项力度,鼓励与支持申报省各类科研课题;加强对各类课题的管理,切实完成各类课题的研究工作。大力鼓励、支持教师主持、参与院内外高职教材的编写工作,鼓励支持教师参加院外各类教学研讨会。学院从经费上给予必要的支持和奖励。自2002年以来,全院教育科学研究立项课题共计560个,其中省部级课题66个,市级课题29个,院级课题460个,教师发表科研论文320篇,编写各种教材70部。学院建设省级精品课程3门,市级精品课程7门,省级特色专业2个。

《规划》提出,按照“宽知识、重能力、高素质、优个性、强适应”的思路,以“职业人”理念为指向,以提高素质为核心,以培养能力为重点,推进教育教学改革。十年来,学院努力建设基于职业能力训练的专业人才培养模式、建设职业能力和素质培养的课程体系、建立具有真实职业体验的实训环境、建设工学结合的“教、学、做”一体化教材、建设职业资格考证体系、建设校企合作多向融合的职业发展平台等,坚持学生能力素质为本位,不断推进产研结合的实践教学,改革课程教学方法和手段,融“教、学、做”为一体,强化了学生“核心技能”的培养。

十年来,建设校外实训基地85个,开设校企合作办班16个,还与阿里巴巴、浙大盘石等名企的合作进一步加深,为学生的实习实训与发展提供了良好的平台。

学院还重视学生“双证书”工作,加强了与实践教学相配套的职业资格证书的考证与考级工作。十年累计参加英语应用能力B级考试学生的有18000多人,合格的有8100多人,通过率为45.2%。参加计算机一级考证的学生有17000人,合格的有16000多人,通过率为96.2%。参加其他各类考证的学生有12000多人,合格的有7000多人,通过率为62.5%。

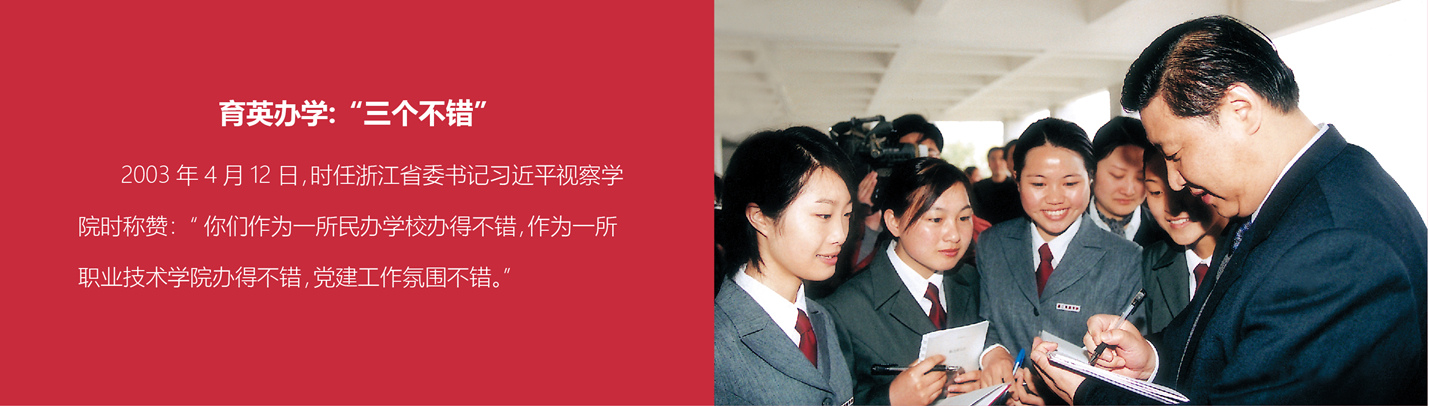

党建工作,凝练成育英发展的政治优势

《规划》对学院党的建设和精神文明建设提出了明确的要求、目标和措施,虽然所涉及的具体指标只有2005年在校生达到5%,2010年教职工党员数达到总数的40%,全院60%的学生参加各种社团活动,而这些目标早已被超越,对十年来学院党建工作和精神文明建设所获得重大奖项也是《规划》始料不及的,但作为一所民办高校对党建工作高度重视,把它作为促进学院发展的巨大动力和政治优势来做实做好,也就必然有了今天这样的党建工作的卓越成绩。

多年以来,学院在上级组织的领导下,始终把党建工作作为学院工作的重中之重,坚持改革创新,坚定不移的坚持科学发展观,不断探索和创新适应形势下的民办高校党建工作的新途径和新办法,使党组织的政治优势和组织优势激发和保障了学院持续健康发展。

十年间,我们的党建工作卓有成效,党建工作也成为育英的一大特色和亮点。党的组织得以健全和完善,学院党组织由总支到党委,并相继建立了党委的工作机构和各系级党总支部,拥有一支素质过硬的党务工作队伍,党组织的凝聚力、战斗力、先进性作用得到了充分的发挥。

学院以引导学生入党作为学生思想政治教育工作的“切入点”和“突破口”。学院党组织以其强大的凝聚力、影响力,深深地引领着广大学生,党建工作也成为学生发展的突破口和巨大的引擎,有92%的学生向党组织递交了入党申请书,学生党员占总数的8%。学院党校至今共开办22期,累计结业了7000余名学员,现有党章学习小组96个,学习成员达800余人。持久的政治信念和追求以及学院党组织的一个完整教育体系,为广大教职工和学生人生发展奠定价值观基础。

学院党委先后被杭州市委评为“市基层党建工作示范点”、被浙江省委、杭州市评为省市“先进基层党组织”等称号。

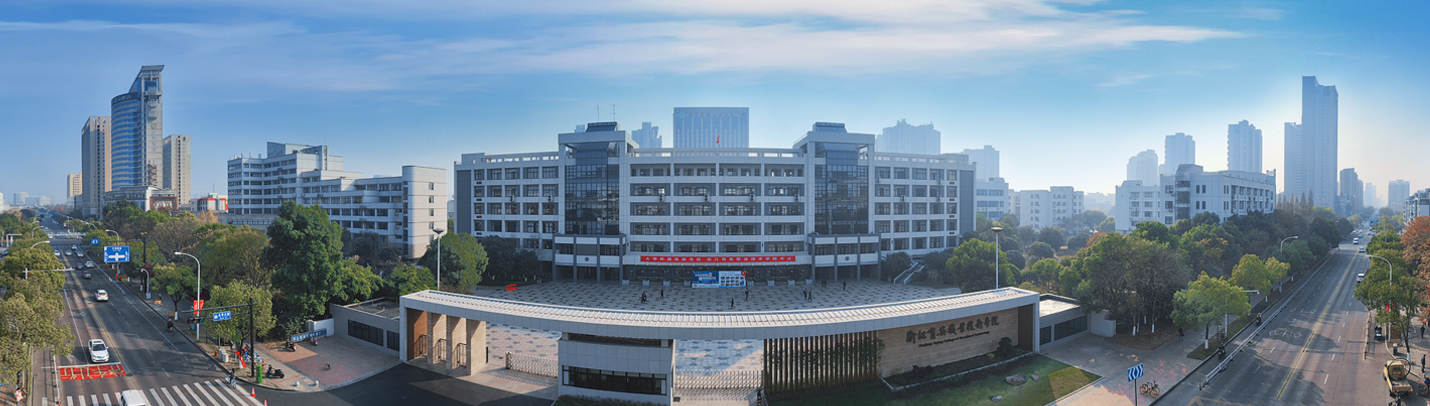

十年规划,奠定学院新一轮发展的坚实基础

十年间,我们在教育、教学、科研、管理、体育、卫生、后勤等方面取得了显著的成绩。我们荣获了“全国先进社会组织”、 “全国民办非企业单位诚信与自律先进单位”、“浙江省5A级社会组织”、 “全国民办教育先进单位”、“ 浙江省卫生先进单位”、“杭州市文明单位”、 “浙江省高校平安校园”等院集体项目政府、准政府奖30多项。

十年间,张德江、习近平、赵洪祝三任省委书记以及邢世忠、郑科杨、乔传秀、王国平、张曦、斯鑫良、黄坤明、李强、盛昌黎、郑继伟等司局级以上领导来学院视察,学院也接受多个专家组的考评检查,他们都对学院各方面工作都给予了充分的肯定。

如果说1998~2000年学院是初创期,发展目标是解决“像一所大学”的问题,而2001~2010年是学院的规范发展期,发展目标是解决“是一所大学”的问题,我们自信地说,这个目标我们已经实现了!学院《2001~2010年发展规划》提出了,到2010年要把我院建成“总体水平省内高职院校良好状态,居省内民办高校前列,部分独具特色的专业处于全省高职院校先进水平,在浙江省内具有广泛影响力的具有中国特色的民办高职院校”的奋斗目标,十年前的一张宏伟蓝图,今天已经成为现实,一所独具特色的民办高职院校在崛起!

可以说,这十年的发展之路并不平坦,有过很多的坎坷和挫折,很多困难是《纲要》和《规划》不可能预见的,但育英人坚定不移地走自己的路,咬住《规划》所提出的总体目标不动摇,不懈去努力奋斗,开拓进取,排除万难,去争取胜利。实践再一次证明:坚持就是胜利这一朴素的真理。

思想有多远,行动就有多远。《2001~2010年发展规划》的成功运行,一个核心的问题规划自身的可行性,其实质就是规划的科学性问题,如果没有对发展目标的科学定位和对发展措施符合实际的正确谋划,就不可能有规划的成功运行。我们既不能不切实际盲目追求一流,也不能以短浅目光禁锢自己的脚步。要做到:言必行,行必果,努力践行教育理想,实现学院价值追求。

今天我们站在学院《2011~2015年发展规划》新的起点,机遇与挑战并存,在新的征程上,我们任重而道远,我们必须要继承和发扬学院优良传统,秉承“厚德载物,自强不息”的校训精神,强化社会责任和历史使命感,以科学的精神认真谋划未来五年的发展,进一步把握学院发展定位,创新办学思路,以宏伟的目标凝聚人心,以扎实的工作推进发展,再接再厉,奋发有为,为早日实现建设具有自己办学特色和优势的、具有较强影响力和竞争力的民办高职院校的目标努力奋斗。

育英学院这艘航船在人们满含憧憬的注视下,将沿着2001~2010年发展规划的航线、在“十二五”发展规划中乘风破浪驶向辉煌。