中国民办高等教育(非国家投资的高等教育)历史源远流长。具有高等教育性质的古代私学远在春秋战国时期,适应社会政治、经济发展的需要而诞生,其盛衰交替贯穿于高等教育发展的全过程。我国具有近现代意义的高等教育产生于1 9世纪末2 o世纪初清末对科举内容改革、科举中额递减、科举制度废除的变迁中,时至今日,具有近现代意义的民办高等教育走过了断断续续的百年历程。

中国二十世纪民办高等教育既具有现代高等教育性质又涵盖古今民办高等教育的发展特点,因而,研究二十世纪民办高等教育为促进当前民办高等教育健康发展提供借鉴。

一、二十世纪民办高等教育历史回顾

纵观二十世纪民办高等教育发展阶段,其运行轨迹为:

第一阶段(1901-191:1年),清末科举制度的废除和新教育制度的建立。1840年鸦片战争失败后,传统封建教育空疏无用的弱点益形暴露,改革科举制度,加试实用学科,逐渐成为有识之士的强烈要求,清政府迫于形势,改革教育。1901年第二次明令废除八股、改试策论和废除武举。1901年03年,张之洞、张百熙、荣庆《奏请递减科举折》,“从下届丙午科起,每科递减中额三分之一”。1905年封疆大臣袁世凯、赵尔逊、张之洞、端方等,联名奏请立停科举,是年8月“谕立停科举以广学校”。民办高等教育的主要形式——书院,从1898年起逐渐改为学堂。1902年张百熙所拟的《钦定学堂章程》和1903年张之洞、张百熙、荣庆合订的《奏订学堂章程》标志着清末新教育制度的建立。

由于鸦片战争失败导致以美、英为首的帝国主义列强获得在中国兴办教会学校的特权,许多教会大学陆续建立。如:武昌文华大学(1871)、北京汇文大学(1885)、圣约翰大学(1894)、东吴大学(1901)、长沙雅礼大学(1902,后于文华大学合并改称华中大学)、岭南大学(1904)、华北协和女子大学(1905)、北京协和医科大学(1906)、华南女子大学(1908)、文华大学(1909)、华西协和大学(1910)等,这些大学基本上是美国人办的基督教大学,并且多半在;这一时期先后在美国立案受到美国垄断资本家的控制。除此之外,天主教也办了一些大学,如:上海震旦大学(1903)等。同时,国人也仿效教会学校自办了一些私立大学和学院,如:正蒙学院(1878张焕伦在上海创办)、上海南洋公学(1896)、上海中国公学(1905)、上海复旦公学(1905)等。

第二阶段(1912-1949年),民国和国民政府时期,民办高等教育得到进一步发展。孙中山领导的辛亥革命推翻了两千多年的封建统治,民国政府提倡建立新式学堂并鼓励私人办学,加之1917年后长达十年的军阀混战,政府无暇顾及官办教育,私立高校得以迅速发展。教会大学有金陵女子大学(1913)、福建协和大学(1915)、金陵大学(1917)、齐鲁大学(1917)、燕京大学(1919)等。国人创办的民办高校最有影响的是张伯岑创办的南开大学(1919)和陈嘉庚创办的厦门大学(1919)。至1925年国民政府成立,全国私立高校29所,在校学生7426人,分别占全国高校和学生总数的27.6%和35%。1935年,全国私立高校53所,学生数为20664人,分别占全国高校和学生总数的49.1和49.3%。1946年,全国私立高校64所,学生数40581人,分别占全国高校和学生总数的34.6%和34.1%。

第三阶段(1949-1978年),新中国成立后三十年,民办高等教育的改制。新中国成立,人民政府大力发展公办教育。据统计,1950年全国共有高校227所,其中私立高校上39%。1951年政府将全部教会大学收为国有,1952年将其他私立高校全部改为公立,民办高等教育从此销声匿迹。人民政府大力发展公办教育。据统计,1950年全国共有高校227所,其中私立高校占39%。

1951年政府将全部教会大学收为国有,1952年将其他私立高校全部改为公立,民办高等教育从此销声匿迹。

第四阶段(1978-2000年),伴随经济体制改革和对外开放,民办高等教育重新崛起和壮大。1982年3月在有关部门的批准下,全国第一所民办高等院校——中华社会大学在北京成立,它标志着中国民办高等教育在新的历史时期的复苏。经过几年的发展,至1986年,全国民办高校发展为100余所。据有关资料统计,1996年,全国具有颁发学历文凭资格的民办高校21所(约14000人),高等教育学历文凭考试试点学校89所(51353人),不具有颁发学历文凭资格的民办高等教育机构1109所(约108万人)。2000年,全国具有颁发学历文凭资格的民办高校43所(约64000人),高等教育学历文凭考试试点学校370所(29.?万人),不具有颁发学历文凭资格的民办高等教育机构接近900所(约68.5万人)。在民办高等教育较发达的陕西,1990年,民办高校约为50所,1996年发展为200多所(含公办高校、企事业单位的自学考试社会助学组织),2000年为62所,其中西安翻译培训学院(21000人)、西安外事服务培训学院(16000人)、民办西京大学(12000人)等在西北乃至全国民办高等教育界享有较高声誉。

二、二十世纪民办高等教育历史启示

启示之一:教育是社会政治、经济的反映,是随着政治变苹、经济发展而产生和发展,具有极强的政治功效。1840年的鸦片战争打开了中国闭关自守的大门,帝国主义加紧对中国进行文化侵略,由于受义和团运动中国人民英勇抵抗,使帝国主义对华政策从“瓜分主义”改为“门户开放”、“以华治华”,教会大学使帝国主义奴化教育得到加强,并且教会大学通过在国外“立案”强化了帝国主义对教会大学的控制,此间的教会大学占居中国高等学校的主导地位,其学生总数占中国高校学生总数的百分之八十。1903年的《奏订学堂章程》明文鼓励社会各界创办新式学堂,也促进国人举办私立高校。可以说,具有近现代意义的民办高等教育是帝国主义对中国进行侵吞和文化侵略的产物。

启示之二:社会处于动荡时期,教育不可能快速发展。从1912到1949年,尽管民国政府和国民政府颁布条例,采取鼓励和资助政策,加强对私立高校的管理,由于国内政局动荡,战乱连绵,以及国民党政府腐败没落,尽管民办高校有一定的发展,但数量和规模不大,至1946年,民办高校校均在校生人数不超过700人。

启示之三:一般地说,国家的经济体制和传统文化决定其举办高等教育的形式。1949年,全国解放后,民办高等教育逐步转制为国有。我国的经济体制和办学模式均效法前苏联,采取单一的中央集权计划经济和以国家为唯一投资主体的公办高校。建国初期十几年,由于受国民经济基础薄弱的制约,高等教育发展缓慢,随后十年“文化大革命”,一方面在意识领域形成对教育的干扰(“教育无用论”),另一方面教育政治功能极端化(“推荐工农兵上大学”),使步履维艰的高等教育停滞不前甚至出现倒退。高等学校数量由1965年的434所减少为1971年的328所,1966年至1969年四年停止招生。

启示之四:民办高等教育复苏是社会主义初级阶段生产力发展的必然要求,是对我国私学传统悠久历史的继承和回归,顺应了世界教育发展的潮流。20世纪70年代末80年代初,我国进行政治经济体制改革和对外开放,教育与经济不匹配的问题真正充分暴露,剧烈变革的社会对人才的需求和高等教育难以满足人民群众需求形成尖锐矛盾,教育落后特别是高等教育落后成为制约经济发展的瓶颈。经济体制改革打破了单一的公有制经济,形成了以公有制为主体多种经济成份并存的格局。经济成份多元化使高等教育投资主体多元化成为可能。1982年12月全国人大五次会议通过的《中华人民共和国宪法》第十九章提出:“国家鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业。”1993年2月26日中共中央、国务院颁发的《中国教育改革和发展纲要》指出:“国家对社会团体和公民个人依法办学,采取积极鼓励、大力支持、正确引导、加强管理的方针。”由于这些政策的出台,民办高校呈现方兴未艾的大好局面。实践表明,民办高等教育是我国高等教育的重要组成部分,其改革与发展有力地促进了整个高等教育的改革与发展。

三、民办高等教育存在问题分析

民办高等教育复苏、崛起、壮大二十年(1981—2000年)的发展并非一路坦途,在快速膨胀过程中也出现了诸多问题,学校经营也遇到了困惑与不解。对此,社会各界多有争论,教育界人士也是各执一词,众口纷纭。我认为民办高等教育现阶段存在主要问题有三:

一是营利性问题。我国《教育法》第二十五条第三款明确规定:“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其它教育机构。”有人据此认为民办高等教育理所应当采取公益事业管理模式,不应有·营利性要求。回溯民办高等教育发展历程,其之所以快速发展,一是国家政策鼓励,人民群众兴资办学热情高涨;二是投资办学能取得一定的经济效益。经济成份多元化促使民办高校投资主体多元化,取得合理回报是多元化投资主体的必然要求。趋利是民办高校发展的主要诱因,并导致民办高校一度出现办学和管理混乱的现象。

今年10月28日九届全国人大常委会第30次会议上,民办教育促进法(草案)悬而未决,能否取得“合理回报”是争辩焦点。其实,公益性与营利性并非尖锐对立,前者是价值取向,后者为行为结果。教育的公益性与办学模式无关,民办高校的公益性不会因取得合理回报而丧失殆尽。

二是教育质量问题。民办高校教育质量相对较低,主要是由于缺乏高素质的师资队伍,另一方面,现行普通高校的招生制度使民办高校的生源成为弱势群体,不利于组织教学。

现行的普通高校招生:考试是一种选拔性测试,并不能完全反映学生的综合素质。为此,民办高校应从实际出发,根据社会对人才的多样性需求,培养生产、建设、服务、管理等一线人才。另外,对民办高校办学及教育质量的评价,要有别于普通高校学科型、学术型评估体系,要注重民办高校办学特色的养成。

三是未来发展问题。当前,新生代的民办高校内部都有较清晰的产权结构,外部资金投入民办高校成为一股风潮,这类高校的急剧膨胀虽非虚假现象,但并不一定代表民办高校的发展方向,其隐含的短期行为是不言而喻的。

民办高校毕竟不是市场经济中的一般企业,制约其发展的不仅仅是内部产权,还有外部政策等,因此,民办高校的发展必须经过从数量规模型到质量效益型的转变。[作者阎文艺单位:西安交大职业技术学院]

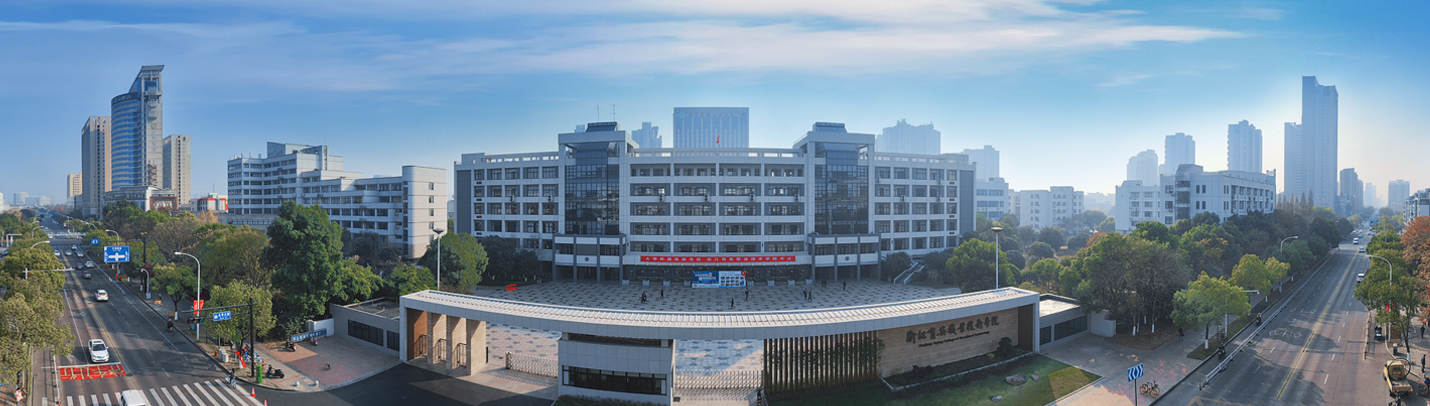

地址:杭州市钱塘区4号大街16号

院办:0571-86913866

传真:0571-86910710

邮箱:zjyyc@zjyyc.com

浙ICP备12008174号-1

浙公网安备 33011802000510号

技术支持:亿校云

浙公网安备 33011802000510号

技术支持:亿校云